納屋橋から川の上流方面に歩くと、堀川七橋のひとつ「伝馬橋」があります。

車の往来が絶間なく錦通と桜通に挟まれた伝馬橋は、昔、美濃街道が通り、堀川で一番賑わっていたらしいです。

納屋橋に比べると決して派手さはありませんが、その堀川七橋の中から落ち着いた雰囲気の「伝馬橋」を今回はご紹介します。

この「伝馬橋」は、今は通る人もちらほらとまばらですが、江戸時代は美濃路を行きかう人が絶え間ない活気があった、中部地方で最古期のRCアーチ橋。

美濃街道は、東海道と中山道を結ぶ街道で、熱田から名古屋を経て岐阜県の垂井までつづき、江戸幕府の道中奉行が管理していたそうな。

自分の領地と江戸を行き来する大名行列や将軍が代わるごとに朝鮮から来た通信使や、将軍に差し上げるお茶を運んだお茶壺道中も、この橋を渡って行ったのです。

この橋に立つと、当時の人々の行きかいの面影もあるようで、とても慣れ親しみ、尚且つ、人々には欠かせない存在の橋だったのですね。

伝馬橋から東に800m歩くと、「札の辻」と呼ばれる本町通との十字路は、名古屋の町で一番栄えていたそうです。

美濃路を通る旅人は、伝馬橋を渡りながら名古屋の町に入ったと、感慨深く悦に入ったことでしょう。

ここから、飯田街道や善光寺街道にも通じているのですね。

橋には、堀川が掘られた年より以前の「慶長7年」(1602年)の年号が刻まれたぎぼしがついていた記録があり、清須に架かっていた橋を運んできたと言われています。

橋の名は、この辺りが「伝馬一丁目」であったことから付けられて、馬が多くいる町でした。

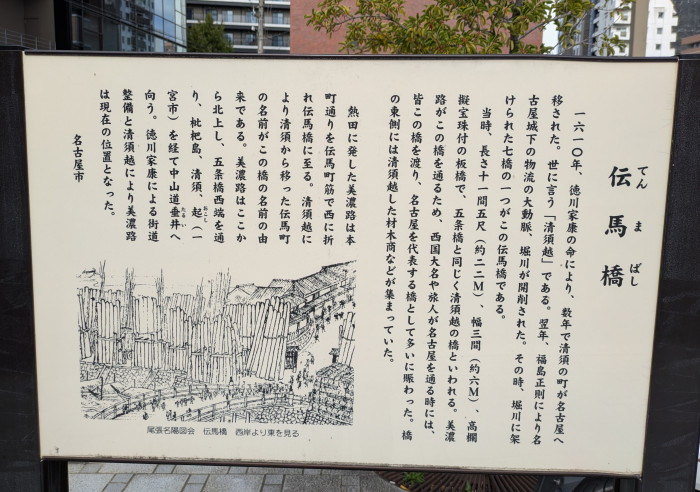

『尾張名陽図会』は、伝馬橋を「往来の貴賎絶間なく賑しき所也」と記されて、多くの人々が橋の上を往来している図です。

伝馬橋から目的地に向かう人々が、何を思いながら通り過ぎたことでしょうね。

もしかしたら、この橋を渡り、また我が来た道を戻った人もいるのかもしれませんね…。

何気ない橋でも、歴史が古くからあるもので、伝馬橋の東岸には、材木屋、竹屋、薪屋が多く軒を並べていて、町名も中橋から伝馬橋の間の東側の地は、下材木町と呼ばれていたらしいです。

ちなみに、こちらの伝馬橋は右岸で、左岸は名古屋市中区錦1丁目にあります。

堀川七橋については、今後もレポをお楽しみに!

伝馬橋

住所

〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅5丁目