建勲(たけいさお)神社は、京都市北区の船岡山山上にある神社で、「けんくんじんじゃ」という通称で親しまれています。

御祭神は織田信長。

本能寺の変の後、豊臣秀吉が信長のために社を建てようとしましたが頓挫し、それから約300年後の明治2年(1869)に明治天皇の命により創建されました。

船岡山は、四神相応で作られた平安京の北方を守護する玄武が封じられた霊山で、太古の昔より神が降臨する山と信じられていました。

四神相応とは陰陽五行に基づく思想で、平安京の東西南北を守る神と地形を相応させたものです。

そのうち北の守護を司る神が玄武、蛇が巻き付いた亀の姿をした霊獣です。

建勲神社本社は、船岡山ふもとの鳥居から120段ほどの石段を上った先にあります。

そこからは京都の東側が一望でき、比叡山や大文字山も見ることができます。

建勲神社境内には、織田家の家紋であった「織田木瓜(おだもっこう)」が刻まれた手水鉢や信長の家臣の額が掲げられた拝殿などがあります。

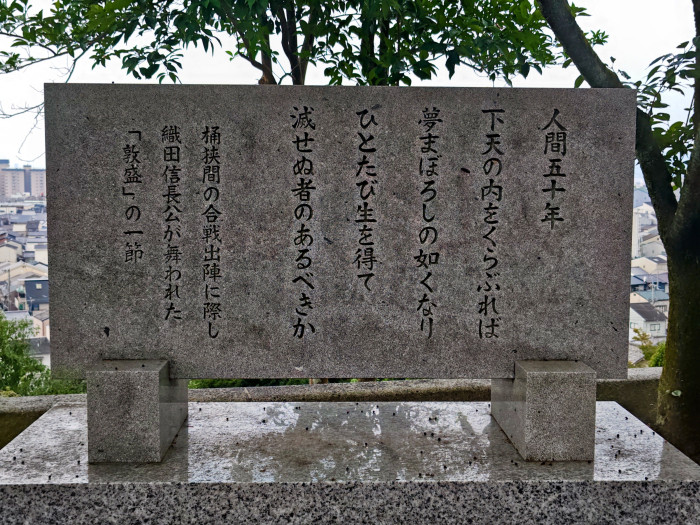

信長が桶狭間の合戦前に舞った「敦盛」の石碑もあります。

ドラマや映画では本能寺の変で信長が舞うドラマティックなイメージが強いのですが、当然ながらフィクションです。

狛犬の台座にも「織田木瓜」が。

本殿前方の神門は緩やかな曲線が特徴的です。

奥の本殿にも「織田木瓜」が見えます。

うっそうと茂る樹々を従えた本殿から力強いパワーが発せられているように感じます。

さすが織田信長と玄武が住まう船岡山です。

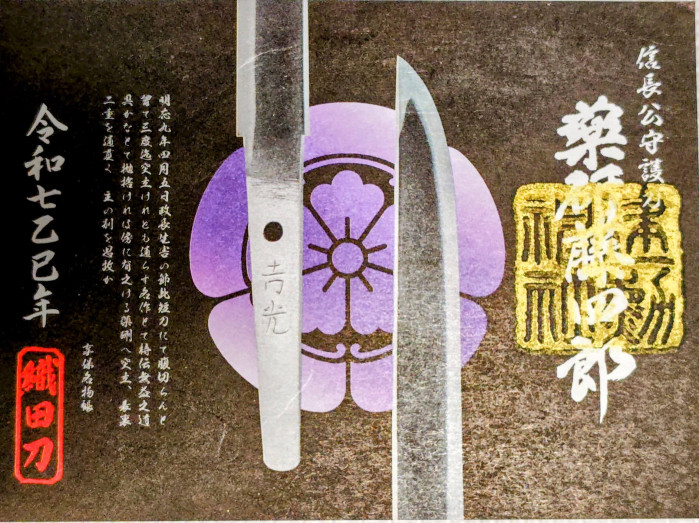

建勲神社では、織田信長にちなんだ御朱印や神社ゆかりの刀剣御朱印が拝受されています。

下の写真は、粟田口藤四郎が手掛けた「薬研(やげん)藤四郎」デザインの御朱印です。

そして建勲神社で「京都刀剣御朱印巡り」が無事満願。

素適な特製扇子もいただきました!

船岡山は応仁の乱の際の激戦地でもあり、歴史的にも重要な場所とされています。

また周辺には大徳寺や今宮神社などの観光スポットも多く、1日ゆっくり楽しめるおすすめのエリアです。